लेखक: मुहम्मद जवाद हबीब

हौज़ा न्यूज़ एजेंसी |

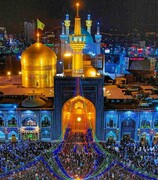

इस्लाम केवल व्यक्तिगत पूजा या नैतिक शिक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि एक व्यापक धर्म है जो मनुष्य के व्यक्तिगत, सामूहिक, नैतिक और राजनीतिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए आया था। इसका उद्देश्य एक ऐसा समाज बनाना है जो न्याय, समानता, करुणा और मानवीय गरिमा पर आधारित हो। इन महान लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, अल्लाह तआला ने मनुष्यों को नबियों और संतों के रूप में व्यावहारिक उदाहरण दिए, जिनमें अहले-बैत (अ) के इमाम, विशेष रूप से इमाम अली रज़ा (अ) का अच्छा जीवन प्रमुख है। इमाम (अ) का सामाजिक व्यवहार न केवल मुस्लिम उम्माह के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक जीवंत सबक है। नीचे, हम इमाम अली रज़ा (अ) की जीवनी के प्रकाश में इन सामाजिक सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे।

मानवीय गरिमा का सम्मान

मानव अधिकारों और आत्म-सम्मान के सम्मान पर सदियों से विभिन्न सभ्यताओं में चर्चा की जाती रही है, और आज दुनिया के अधिकांश विचारक मानवीय समानता और भेदभाव से बचने पर सहमत हैं। हालाँकि, पश्चिमी दुनिया, जो आज मानवाधिकारों का दावा करती है, अतीत में (विशेष रूप से मध्य युग में) भेदभाव, उत्पीड़न और वर्ग भेद का एक गहरा स्थान था। इसके विपरीत, कुरान और पैगंबर (स) की हदीसों और अहले बैत (अ) की जीवनी में, मनुष्य के सम्मान और स्थिति को सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों से ऊपर रखा गया है।

पवित्र कुरान कहता है: “یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُم مِّن ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ”

“हे मानव! हमने तुम्हें एक पुरुष और एक महिला से पैदा किया है और तुम्हें राष्ट्रों और जनजातियों में बनाया है ताकि तुम एक दूसरे को जान सको। निस्संदेह, अल्लाह की दृष्टि में तुममें से सबसे सम्मानित व्यक्ति सबसे अधिक धर्मी है।”

इमाम रज़ा (अ) भी इस कुरानिक शिक्षा के अनुयायी थे। जबकि उस युग के पश्चिमी धार्मिक नेता जाति, वर्ग और धर्म के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करते थे, इमाम (अ) का मानना था कि अल्लाह के सामने सभी इंसान समान हैं। वे अल्लाह के बन्दे हैं और उनके मूल्य और स्थिति का मापदंड केवल अल्लाह के साथ उनका रिश्ता और उनके मानवीय गुण हैं, न कि उनका रंग, नस्ल, धन या सामाजिक स्थिति।

अबू असलात कहते हैं:

"मैंने इमाम रज़ा (अ) से पूछा: लोग कहते हैं कि आप इंसानों को अपना गुलाम समझते हैं!"

इमाम (अ) ने इसे झूठा आरोप माना और कहा: "अगर ये लोग हमारे गुलाम हैं, तो हमने उन्हें किससे खरीदा है?"

मानवीय गरिमा की मांग है कि किसी को भी केवल उसकी सामाजिक स्थिति के आधार पर कोई विशेष भेदभाव या वंचना नहीं झेलनी चाहिए। इमाम रज़ा (अ) अपने गुलामों, सेवकों, यहाँ तक कि द्वारपाल और अस्तबल के रखवाले को भी अपनी मेज़ पर बाँटते थे और कभी किसी के साथ अवमानना का व्यवहार नहीं करते थे।

अब्दुल्लाह बिन सलात बयान करते हैं:

"मैं इमाम रज़ा (अ) के साथ खुरासान की यात्रा पर था। जब खाने का समय होता, तो इमाम (अ) अपने सभी गुलामों को, चाहे वे काले हों या अन्य, अपने साथ बैठाते। मैंने कहा: काश उनके लिए एक अलग मेज़ होती। इमाम (अ) ने कहा: हमारा अल्लाह एक है, हमारे माता-पिता एक हैं, और सज़ा और इनाम कर्मों पर निर्भर करते हैं।"

इसी तरह, एक और बयान में कहा गया है:

"मैंने कभी इमाम रज़ा (अ) को किसी को बीच में रोकते या बातचीत में असभ्य होते नहीं देखा। जब कोई उनसे बात करता, तो वे पूरी बात सुने बिना जवाब नहीं देते थे। अगर कोई उनके पास कोई ज़रूरत लेकर आता और वे उसे पूरा नहीं कर पाते, तो वे उसे दया और करुणा से दिलासा देते। वे कभी अपने गुलामों को गाली नहीं देते थे, न ही किसी के सामने पैर फैलाते थे, न ही ज़ोर से हंसते थे, बल्कि सिर्फ़ मुस्कुराते थे।"

सामाजिक व्यवहार के लिए एक आदर्श के रूप में अहले-बैत (अ) का जीवन

इस्लामिक समाज में कई रोल मॉडल और व्यावहारिक उदाहरण हैं, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण पैगंबर मुहम्मद (स) और अहले-बैत (अ) के इमामों का जीवन है। चूँकि ये व्यक्ति अचूक और त्रुटि रहित हैं, इसलिए उनके जीवन से सीखे गए नैतिक और सामाजिक सबक पूरे उम्माह के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में काम करते हैं। हालाँकि प्रत्येक इमाम ने अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार कुछ विशिष्ट रणनीतियाँ अपनाईं, सिद्धांत रूप में, उन सभी का उद्देश्य मानवता के कल्याण और सम्मान की रक्षा करना था।

इमाम रज़ा (अ) ने न केवल मुसलमानों बल्कि अन्य धर्मों के अनुयायियों के साथ भी सम्मान, न्याय, दया और मानवीय समानता का व्यवहार किया। इस प्रकार, एक घटना में, यासिर खादिम वर्णन करते हैं:

"मामून को निशापुर से सूचना मिली कि एक पारसी ने अपनी मृत्यु के समय एक वसीयत बनाई थी कि उसकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांटा जाए। निशापुर के न्यायाधीश ने उस संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया। जब इमाम रज़ा (अ) से इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: पारसी मुसलमान जरूरतमंदों के लिए वसीयत नहीं बनाते। न्यायाधीश को निर्देश दिया जाना चाहिए कि वह मुस्लिम खजाने से बराबर राशि लेकर पारसी जरूरतमंदों को दे।"

नैतिकता और दयालुता

एक बुनियादी मुद्दा जो सभी अच्छे सामाजिक व्यवहार का आधार बन सकता है, वह है लोगों के प्रति प्रेम और नैतिक व्यवहार। इसीलिए इस्लाम धर्म ने इस व्यवहार को अपने निर्देशों का केंद्र बनाया है और लोगों को इसके लिए आमंत्रित किया है; बल्कि, इस्लामी धर्म के महान नेताओं ने अपने समाज के लोगों के प्रति सबसे बड़ा प्रेम और करुणा दिखाई है, यहाँ तक कि अल्लाह अपने रसूल को इस प्रकार संबोधित करते हैं:

ताकि अल्लाह की दया तुम तक पहुँचे।

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ۖ

"यदि आप कठोर और कठोर हृदय वाले होते, तो लोग आपके आस-पास से तितर-बितर हो जाते।"

इमाम रज़ा (अ) भी अपने परदादा, अल्लाह के रसूल (स) की तरह अपने नैतिक मूल्यों में विशिष्ट थे। अयातुल्ला इस्फ़हानी ने इस बारे में कहा है:

"नैतिकता में, वह पैगंबर (स) को प्रतिबिंबित करते हैं, क्योंकि वह वह है जो उनकी भविष्यवाणियों की जड़ों से बढ़ता है।"

इस कारण से, उनका लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध था और उनके साथ दोस्ताना व्यवहार था। उनका घर अक्सर लोगों की आवाजाही का केंद्र होता था और विभिन्न वर्गों के लोग उनसे बात करते थे। इतिहास गवाह है कि इमाम रज़ा (अ.स.) ने कभी किसी को नीची नज़र से नहीं देखा और न ही उन्होंने कभी किसी से अपना प्यार छुपाया। उनके खुले चेहरे, विनम्रता और दयालुता के कारण, लोग बिना किसी हिचकिचाहट और बिना किसी मध्यस्थ के उनके पास आते थे और उन्हें अपनी परेशानियाँ बताते थे।

उन्होंने लोगों के लिए प्यार और दोस्ती को "आधा मन" बताया है और उनसे वर्णित दुआओं में आम लोगों के लिए क्षमा, दया और सद्भावना मांगी गई है। इनमें से एक दुआ है:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، مِنْ مَشَارِقِ الْأَرْضِ إِلَى مَغَارِبِهَا، وَارْحَمْهُمْ وَتُبْ عَلَيْهِمْ۔

"ऐ रब, पूर्व से लेकर पश्चिम तक सभी ईमान वाले पुरुषों और ईमान वाली महिलाओं को क्षमा कर और उन पर दया कर और उनसे तौबा कर।"

सामाजिक दृष्टिकोण समुदाय में प्रकट होते हैं और व्यक्तिगत दृष्टिकोणों से उनकी तुलना की जाती है; लेकिन चूंकि मनुष्यों की अलग-अलग विशेषताएं होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति की सामाजिक स्थिति के लिए एक अलग प्रकार के दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, इस संबंध में इमाम रज़ा (एएस) के दृष्टिकोणों का अध्ययन हमें बेहतर समझ देता है और विभिन्न व्यक्तियों के लिए एक व्यावहारिक मॉडल प्रदान करता है।

विद्वान के लिए सम्मान:

हालांकि विद्वान हमेशा से सम्मानित व्यक्ति रहे हैं और समाज में उनकी शैक्षणिक स्थिति स्वीकार्य है, लेकिन शैक्षणिक स्थिति में उनका व्यवहार किसी भी संघर्ष या टकराव से मुक्त होना चाहिए और नैतिकता और ज्ञान से सुशोभित होना चाहिए।

इमाम रज़ा (अ.स.) को उनके ज्ञान और वाद-विवाद के कारण "मुहम्मद (स) के परिवार का विद्वान" कहा जाता है। जब वे विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के विद्वानों के साथ वाद-विवाद करते थे, तो वे उनके प्रश्नों, शंकाओं और समस्याओं का बड़े सम्मान के साथ उत्तर देते थे। वे न केवल अपनी अकादमिक श्रेष्ठता साबित करते थे, बल्कि वाद-विवाद के दौरान नैतिकता का एक उच्च उदाहरण भी प्रस्तुत करते थे। नीचे हम इमाम रज़ा (अ) के कुछ बौद्धिक और नैतिक दृष्टिकोणों का उल्लेख करते हैं:

विपरीत विचारों का स्वागत करना

जब मध्य युग में यूरोप बौद्धिक पतन से पीड़ित था और चर्च संबंधी दर्शन अन्य विचारों को दबा रहा था, तब इमाम रज़ा (अ) की विलायत में इस्लामी विचार ने न केवल विरोधी विचारों का स्वागत किया, बल्कि हर आपत्ति का खुले और विद्वत्तापूर्ण तरीके से जवाब भी दिया। इस इस्लामी दृष्टिकोण के कुछ महत्वपूर्ण परिणाम इस प्रकार हैं:

विचारों के आदान-प्रदान और विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना;

विपरीत विचारधाराओं के साथ तार्किक और तर्कसंगत तुलना करना और इस्लाम की सत्यता की पुष्टि करना;

अन्य धर्मों और संप्रदायों के अनुयायियों के साथ बातचीत करने में अनुकरणीय रवैया।

बातचीत का शिष्टाचार:

इमाम रज़ा (अ) की भाषण शैली और बहस से पता चलता है कि उन्होंने न तो अहंकार दिखाया, न ही अपने प्रतिद्वंद्वी का अपमान किया या उसके तर्क को तुच्छ जाना। बल्कि, आप धैर्य और सहनशीलता के साथ बोलते थे, जिससे श्रोताओं को आपके दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने की स्वतंत्रता मिलती थी।

इस आयत में उनके नैतिक व्यवहार की एक झलक देखी जा सकती है, जिसका श्रेय इमाम रज़ा (अ.स.) को दिया जाता है और मामून के आग्रह पर उन्होंने कहा:

إِذَا کَانَ دُونِی مَنْ بُلِیتُ بِجَهْلِهِ

أَبَیْتُ لِنَفْسِی أَنْ تُقَابِلَ بِالْجَهْلِ

وَ إِنْ کَانَ مِثْلِی فِی مَحَلِّی مِنَ النُّهَى

أَخَذْتُ بِحِلْمِی کَیْ أَجِلَّ عَنِ الْمِثْلِ

وَ إِنْ کُنْتُ أَدْنَى مِنْهُ فِی الْفَضْلِ وَ الْحِجَى

عَرَفْتُ لَهُ حَقَّ التَّقَدُّمِ وَ الْفَضْلِ»

"अगर मैं किसी अज्ञानी व्यक्ति से मिलता हूँ जो मुझसे कमतर है

तो मैं खुद को उसकी अज्ञानता का जवाब अज्ञानता से देने से रोकता हूँ।

और यदि वह ज्ञान और बुद्धि में मेरे बराबर है

तो मैं धैर्य और सहनशीलता का प्रयोग करता हूँ ताकि मैं श्रेष्ठता प्राप्त कर सकूँ।

और अगर वह ज्ञान और उत्कृष्टता में मुझसे श्रेष्ठ है

मैं उसकी श्रेष्ठता को स्वीकार करता हूँ और उसके अधिकार को पूरा करता हूँ।"

प्रतिद्वंद्वी के साथ तार्किक बहस

विद्वतापूर्ण बहस का सबसे अच्छा तरीका वह है जिसमें विरोधी पक्ष के स्वीकार्य कथनों के साथ बहस की जाती है। इसीलिए जब इमाम रज़ा (अ.स.) ने गैर-मुसलमानों और दूसरे धर्मों के अनुयायियों से बात की, चूँकि वे कुरान को सबूत के तौर पर स्वीकार नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उनके साथ उनकी अपनी किताबों से बहस की। क्योंकि यह स्पष्ट है कि कुरान की प्रामाणिकता और सत्यता अभी तक उनके सामने साबित नहीं हुई थी। जैसा कि एक ईसाई विद्वान, "कैथोलिक" के शब्दों से भी स्पष्ट है, जिसने मामून के बहस के निमंत्रण पर कहा:

کَیْفَ أُحَاجُّ رَجُلًا یَحْتَجُّ عَلَیَّ بِکِتَابٍ أَنَا مُنْکِرُهُ

"मैं उस आदमी से कैसे बहस कर सकता हूँ जो मुझसे उस किताब से बहस करता है जिस पर मैं विश्वास नहीं करता!"

इमाम रज़ा (अ) ने जवाब दिया: یَا نَصْرَانِیُ فَإِنِ احْتَجَجْتُ عَلَیْکَ بِإِنْجِیلِکَ أَتُقِرُّ بِهِ؟

"ऐ ईसाई! अगर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी इंजील से बहस करूँ, तो क्या तुम इसे स्वीकार करोगे?"

यह इमाम (अ.स.) की ईसाई विद्वान से उसकी अपनी मान्यताओं के आधार पर बहस करने की पेशकश और इच्छा थी, जो इमाम (अ.स.) के विद्वान प्रभुत्व और अन्य संप्रदायों और धर्मों की मान्यताओं की उनकी गहरी समझ का प्रकटीकरण है। यह संवाद की एक विशेष शैली है, जो सिखाती है कि दूसरे संप्रदायों के विद्वानों से बात करते समय, किसी को उनकी मान्यताओं, पवित्र ग्रंथों और ईश्वरीय पुस्तकों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें उनके अपने तर्क, भाषा और विचारधारा से समझाना चाहिए।

इसलिए इमाम (अ.स.) ने कहा: "كنت أُكلِّم الناس في التوراةِ بكتابِهم، وفي الإنجيلِ بكتابِهم، وفي الزَّبورِ بكتابِهم، وأُكلِّم الفُرسَ بالفارسيةِ، والرومَ بالروميةِ، وأُكلِّم كلَّ قومٍ بلغتهم، فكنتُ أُلزِمُ كلَّ قومٍ الحُجَّةَ في كتابِهم." "मैं तौरात में लोगों से उनकी अपनी किताब में बात करता था, और इंजील में उनकी अपनी किताब में, और भजन में उनकी अपनी किताब में, और मैं फारसियों से फारसी में और रोमनों से रोमन में बात करता था, और मैं हर राष्ट्र से उनकी भाषा में बात करता था, इसलिए मैंने हर राष्ट्र को तर्क का उपयोग करने के लिए बाध्य किया।"

"मैं अहले तौरात उनके तौरात के अनुसार, इंजील के लोगों से उनके इंजील के अनुसार, फारसियों से उनकी फारसी परंपरा के अनुसार, रोमनों से उनकी पद्धति के अनुसार, और विद्वानों से उनकी अपनी भाषा में बहस करता हूँ, और मैं सभी को अपनी बात की पुष्टि करने के लिए मजबूर करता हूँ।"

संबोधित पहचान:

संबोधन पहचान, यानी श्रोता या संबोधित को पहचानना, संचार व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को दूसरों से बात करते समय अपने बौद्धिक स्तर को ध्यान में रखना चाहिए और अपनी समझ, क्षमता और अस्तित्वगत क्षमता के अनुसार बोलना चाहिए। इसलिए, कुछ लोगों के साथ वैज्ञानिक और सटीक तरीके से बहस की जा सकती है, लेकिन जो लोग ज्ञान और समझ में कमजोर हैं, उनसे सरल भाषा में बात की जानी चाहिए और जटिल वैज्ञानिक विषयों में उलझने से बचना चाहिए।

इमाम रज़ा (अ) की तर्क-शैली में भी यही सिद्धांत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो दो देवताओं (धनविया) में विश्वास करता था, उसने ईश्वर की एकता के लिए सबूत माँगा। इमाम (अ.स.) ने उसकी समझ और धारणा के स्तर पर विचार किया। उन्होंने बस इतना ही कहा: "إذا قلتم إنَّ الله اثنان، فأنتم بهذه المقالة قد أقررتم بأنَّ الواحد أولًا، لأنَّه لا يمكن القول بوجود الثاني حتى يُثبَت الأول. فالأولُ مفروضٌ من الجميع، والثاني موضعُ الاختلاف."

"जब आप कहते हैं कि ईश्वर दो हैं, तो यह अपने आप में एक तर्क है कि पहले एक ईश्वर पर विश्वास किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक प्रथम का अस्तित्व स्थापित न हो जाए, तब तक कोई 'दूसरा' नहीं कह सकता।" इसलिए पहला सभी को स्वीकार है और दूसरा विवादित है।"

यह तर्क पुख्ता था, और इमाम (अ.स.) ने केवल ईश्वर की एकता को साबित किया, और दूसरे काल्पनिक ईश्वर पर सवाल नहीं उठाया। यह इस बात का सबूत है कि इमाम (अ.स.) ने संबोधित व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता और मानसिक स्तर को ध्यान में रखते हुए बात की।

हवाला:

1. अल-हुजुरात: 13

2. बिहार अल-अनवर

3. अयून अख़बार अल-रिदा

4. अयून अख़बार अल-रिदा

5. अरशद

6. सूरह अल-इमरान, 159

7. सदुक, मुहम्मद बिन अली, अयून अख़बार अल-रिदा, खंड 2, पृष्ठ 174

8. स्रोत: अयून अख़बार अल-रिदा, शेख सदुक, खंड 2, पृष्ठ 192।

आपकी टिप्पणी